A great and glorious thing it is

To learn, for seven years or so,

The Lord knows what of that and this,

Ere reckoned fit to face the foe -

The flying bullet down the Pass,

That whistles clear: "All flesh is grass."– Arithmetic on the Frontier, Rudyard Kipling, 1886.

Antes da barbárie, havia a civilização

Outra tarde de festas se encerra ao fim do século 19. A noite que a segue é calma, com um clima agradável, resquício de um Sol que já se retirou. Seu descanso é mais do que merecido: amanhã, precisará espalhar seu brilho novamente por toda a infinita extensão do Grande Império Ocidental.

Todos os convidados já se recolheram ao grande salão, centro da festa. Os canapés são distribuídos um por um, as numerosas lâmpadas são acesas uma a uma. Cada uma das peças de roupa em uso foi escolhida, programada, tratada, reservada para a ocasião. É um momento feito para ser o ápice de tudo o que significa estar no coração do mundo civilizado: uma exibição dos sapatos mais estilosos, os acessórios mais elegantes, os penteados mais delicados. Entre as quatro paredes (tão bem decoradas!) do salão, nenhum problema real existe. Só escolhas de garfos, preferências de tecido, julgamentos sobre as escolhas alheias de alfaiate e cabeleireiro.

Há um momento de pausa. Ainda não está na hora ideal para o início da valsa, e também é cedo demais para o jantar. Se é uma pausa planejada ou acidental, ninguém sabe, mas o resultado é o mesmo: vários grupos pequenos vão se formando, escolhendo assuntos importantes para discutir. Essa vida luxuosa é só um momento especial imerso num mar de cotidiano, afinal; se é um pecado capital não saber como viver de maneira sofisticada, tratar as frivolidades do hedonismo como o ápice do refino pessoal também seria absurdo. Algo precisa diferenciar o salão de bailes da mansão mais prestigiosa da cidade, onde se reúnem pessoas que se importam muito com suas roupas, suas bebidas e suas diversões, de algum boteco de beira de estrada.

Intelecto é o que separa os animais dos homens, e os homens mais avessos à bestialidade, portanto, são os que falam dos assuntos mais elevados. Fala-se de economia, mas dinheiro é só dinheiro, e se importar com isso é gauche. Fala-se de política, mas é bobagem fingir que é nessa dança de cadeiras que reside o poder. Fala-se de religião, mas a conclusão pessoal é catastrófica: o mesmo nível de comentário sobre a natureza divina pode ser encontrado entre os mais estudados teólogos e entre qualquer membro da ralé suficientemente embriagado.

Assuntos mais complexos são requisitados, insinuados, como golpes telegrafados nas composturas alheias. O bom homem entende não só de si, como dos outros. Ele entende como resolver os problemas que afetam o prefeito, e o governador, e o presidente, e o Império inteiro; não há problema difícil ou sem solução, apenas o problema em que a sabedoria dele não foi consultada. Cada floreio de sua espada linguística é um ensaio para seu grande duelo pelo posto de Imperador: o maior, mais refinado, mais elevado, mais perfeito dos homens.

Faltam poucos minutos até a valsa ser anunciada, e os pretendentes imperiais sabem. Estão engajados em um duelo de argumentos há vários minutos, cada vez mais próximos do o momento crucial: alguém precisa fazer o último disparo de erudição, sair por cima, ter a última palavra. Palavra por palavra, as estruturas de um monumento à lábia são montadas. Eles sabem do que estão falando. Estão por dentro de todos os tópicos. Serão os gênios a resolver a questão mais em voga entre toda a sociedade civilizada.

Finalmente, saindo da abstração, as falas são concluídas. São argumentos lindos, claramente originados por pessoas que leram muito, discutiram muito, aprimoraram por anos a argúcia e a análise. A montagem é complexa, mas compreensível; intricada, porém elegante; idealista, e ainda assim plausível.

E apenas um dos pretendentes sobrevive, pois apenas um pode sobreviver. O Império pode ser infinito, mas há espaço nele para apenas um Império.

O duelista ao outro lado fica atônito. É inegável: o outro sabe do que está falando. Se a solução dele fosse adotada, talvez o problema mais difícil finalmente fosse resolvido.

A roda faz silêncio, aguardando a réplica.

O que vem em seu lugar, entretanto, é uma risada fraca que logo se assoma a outras risadinhas de vozes que mal participaram da discussão.

Gente, por que vocês ainda estão discutindo isso?, pergunta uma das vozes intrusas, cortando sem cerimônias o pescoço da retórica. Isso aí é assunto de ontem.

O grupo se dissolve, dando espaço para o anúncio da valsa.

O Império, deixado sozinho por um instante entre as escolhas de acompanhante, sente uma breve pontada no ego. Seu argumento foi perfeito. Toda sua sofisticação e superioridade foram postas à prova e venceram. Sua autoridade deveria ser óbvia. E ainda assim, reinando entre um mar de pares de valsa, ninguém o coroa.

Algum tempo depois, alguém puxa o Império para dançar. Algum tempo depois, alguém começa uma conversa fútil, que dura o resto da noite, sobre os hábitos peculiares das tribos mais exóticas.

Há um único fato simples no centro de todos os Impérios passados, presentes e futuros: autoridade máxima exige domínio perfeito. E domínios perfeitos não podem ter limites.

Um limite é uma linha no chão. Toda vez que há um ponto a partir do qual algo deixa de ter relevância, um limite é traçado, seja isso feito entre pessoas, instituições, forças da natureza, acordos sociais, leis. Sempre que isso acontece, toda uma série de outros fatores entra em jogo para não nos deixar esquecer que a gigantesca maioria dos limites percebidos é arbitrária e referente apenas à vida humana.

Limites podem ter configurações infinitamente variadas, e nunca são questões básicas da vida, mas sim culminações da junção de vários elementos fundamentais. Quem estabelece o limite? Quando? Como? Sob qual autoridade? O que garante o limite? Por que ele deveria ser respeitado? Quem ele ajuda e quem ele prejudica? Sempre que um limite é estabelecido, significa que alguma resposta foi dada à essas perguntas; sempre que há uma resposta, significa que alguém pode ter a possibilidade de discutir qual a resposta certa.

Há um único problema simples no centro de todas essas perguntas, entretanto: nenhuma delas pode ser respondida corretamente.

Mas isso não impede ninguém de defender a própria resposta. E é aí que começam as brigas.

Antes da civilização, havia o Império

E a natureza de um Império é que apenas um Império possa existir no mundo.

Idealmente. Na prática, isso nunca foi ou será real, considerando que a autoridade do título de Imperador é autoafirmativa, dependendo única e exclusivamente da capacidade do entitulado de continuar sendo o Imperador. Nada jamais impediu ou impedirá o mundo de ter múltiplos imperadores ao mesmo tempo e múltiplos impérios ao mesmo tempo, pois o cerne conceitual de um Império – a decisão de respeitar uma e apenas uma autoridade como suprema – é, literalmente, questão de opinião.

Um Império é, acima de opinião, questão de ego. Quando alguém diz que é o Imperador, as únicas opções dos não-Imperadores são reconhecer ou renegar essa autoridade; e essa opção só informa se o Imperador atual é o correto ou não. Claro que sempre existe a terceira opção secreta de ninguém ser o Imperador, mas convenhamos que a gente levou uns dez mil anos só pra ficar mais ou menos de acordo com a ideia de que autoridade estatal suprema geralmente não é a melhor ideia.

O problema gerado por isso tudo é razoavelmente óbvio. A maioria das pessoas, submissos, conservadores, militares e vítimas de culto à parte, não gosta muito de ser ordenada a viver de um certo jeito por outra pessoa. Seja pra bem ou pra mal, a racionalidade humana nos dá o eterno desejo de controlar nossas vidas e nossas decisões. Viver tendo como única opção real decidir quem tem o direito de controlar sua vida não pareceu ideal. Especialmente quando quem decide isso é, assim como você, só… um cara.

Em algum ponto da história da humanidade, tornou-se necessária uma solução. Decisões precisaram ser feitas, e decidir quem decidiria as decisões a serem decididas gerou e ainda gera briga demais – basta observar um coletivo anarquista tentando organizar uma reunião administrativa, ou qualquer reunião de condomínio. Alguma autoridade precisaria existir, de alguma forma, mesmo que a solução perfeita nunca fosse encontrada.

Vários, com certa razão, se cansaram dessas discussões intermináveis. Alguns resolveram atribuir, talvez corretamente, a falha dessas discussões à natureza humana: nenhuma autoridade é perfeita pois o ser humano não é perfeito.

Um belo dia, alguém foi para o deserto e alucinou uma resposta para tudo isso.

E se uma autoridade pudesse ter a confirmação de sua perfeição concedida por uma autoridade ainda mais perfeita?

Antes do Império, havia Deus

Antes de deixar de existir, Deus era uma força acima de todas as outras. Acima do bem, do mal, da saúde, da doença, da arma, da ferramenta, da vida, da morte. Deus seria algo superior a todos os seres humanos, Imperadores ou não. Alguém para, em sua onipresença, onisciência, onipotência e imortalidade, decidir a maneira certa para um ser humano viver sua vida.

Os detalhes divinos, como aparência, nome, vogais do nome, mandamentos, representantes oficiais, poderes específicos, histórico de decisões, objetivo, plano, origem, moradia, estado civil e afins ainda são tema de debate. Mas a parte importante é que pelo menos metade da humanidade concorda que, de alguma forma, existe uma única entidade superior a todas as outras coisas que existem, já existiram ou ainda virão a existir — Deus.

Imaginar Deus irritou profundamente a maioria das pessoas, e a História tem vários indicativos de que foi uma ideia terrível. Talvez tenha sido só efeito do rancor generalizado após os povos do mar, os egípcios, os romanos, os bizantinos, os persas, os templários, os mongóis, os franceses, os otomanos, os ingleses e sabe-se-lá mais quantos filhos da puta variados terem passado zoneando a região geral onde Deus foi inventado, talvez tenham sido só as extensas divergências teológicas, mas a perfeição (e qualquer esperança de um consenso espiritual) de Deus foi fragmentada no meio dos debates multilaterais sobre como um ser perfeito teria criado tantos filhos da puta.

Inexplicavelmente, mesmo discordando sobre absolutamente todo o resto, todos os descendentes dos responsáveis pela invenção de Deus concordaram em uma única coisa: Deus foi inventado em um pedaço extremamente específico de terra.

Os conflitos no Oriente Médio são justificados, em gigantesca parte (e especialmente entre o Ocidente), por uma questão religiosa. Esse pedaço do mundo foi dado para mim, disse todo mundo ao mesmo tempo, antes de começar a testar se a preterição divina poderia ser provada para os outros na base do grito.

Não deu certo, então tentaram gritar mais alto. Não deu certo de novo, então tentaram gritar ainda mais alto, pois não havia nenhuma outra opção. Demorou muito pouco para que a solução mágica da autoridade divina batesse no mesmo problema em que tanta gente insiste em bater até hoje: Deus também é questão de opinião.

A única diferença é que, quando existe uma abstração tão fundamental envolvida, isso só aflora ainda mais o problema extremamente humano nessas discussões sobre autoridade. Algo muito maior do que qualquer pretensão de superioridade, refino civilizatório, erudição, intelectualidade.

Teimosia.

Durante uma longa caminhada na praia, o Império teve um breve delírio de lucidez. Talvez tenha sido insolação – o Sol nas terras em que estava brilhava muito diferente do Sol na capital – ou talvez só um mero pico na megalomania de sempre, mas, por alguns minutos, o Império se lembrou de que Deus não existia.

Ou, pelo menos, que decidir entre sua existência ou inexistência era desimportante. O conceito da autoridade divina servia apenas como pivô da ótima desculpa de que o direito absoluto de governar era uma concessão cósmica – argumento especialmente prático entre as pessoas que nunca aprenderam a parar de ter medo de ver sombras na parede da caverna. O Imperador não era um subalterno de Deus; o Imperador era Deus.

O Império olhou para o horizonte, muito longe, tentando decifrar se as origens das ondas estavam na direção das suas terras ou das terras ainda desconhecidas. Percebeu, então, que não havia real diferença entre as duas. Todas as terras lhe pertenciam, e todas as terras lhe eram conhecidas, pois qualquer coisa fora de sua visão só poderia ser invisível por ser irrelevante.

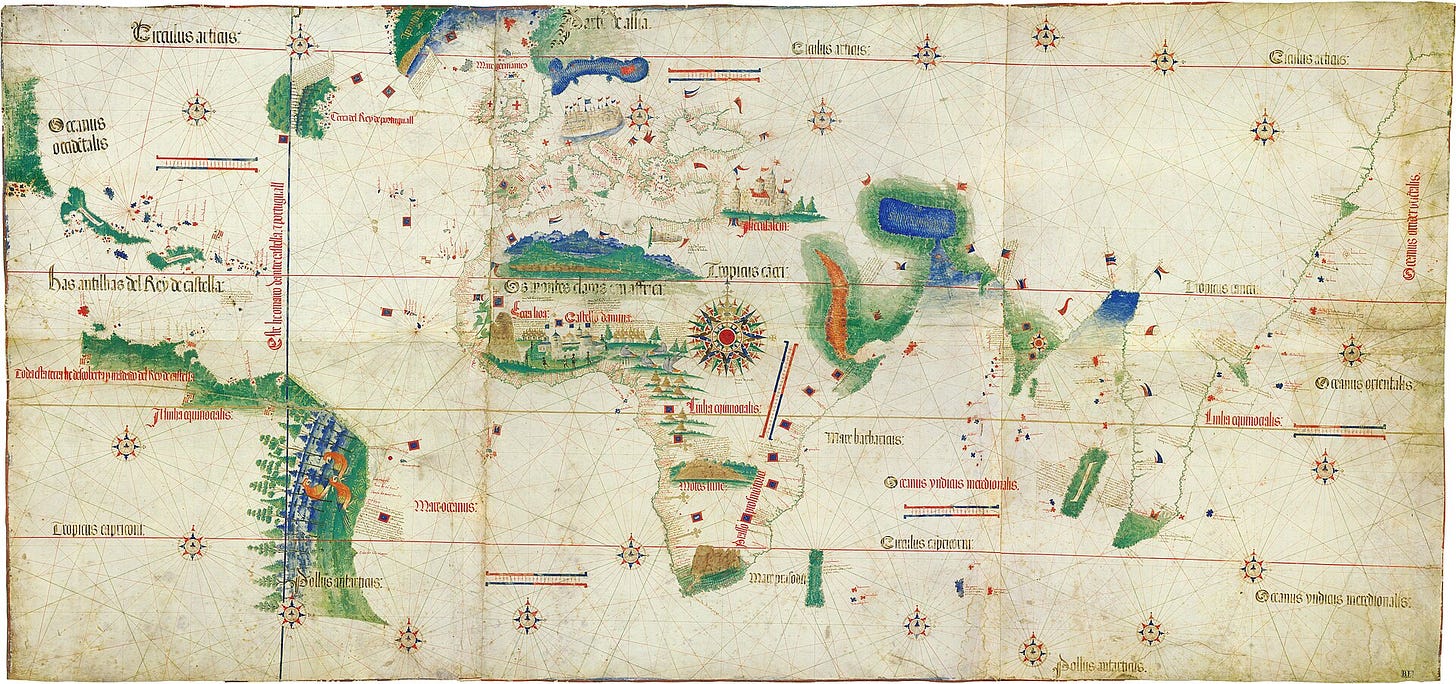

Talvez alguma outra terra ainda fosse descoberta; aconteceu uma vez, e poderia acontecer de novo. Alexandre arou a terra da civilização da Macedônia até a Báctria, César semeou a Germânia e de Albião, os dois Ivãs relevantes abriram novos pastos na Sibéria, e quando as terras conhecidas começavam a ameaçar acabar, Colombo trouxe em uma bandeja de prata todo um novo mundo de possibilidades para o Império, e quando até mesmo essas terras foram todas ocupadas, os tanques e os ideólogos e os fabricantes descobriram que várias poderiam ser destruídas e reocupadas. Mesmo que a Terra não tivesse mais espaço, quem poderia dizer, se até a Lua foi anexada, que o Império nunca mais encontraria espaços novos?

Porém, o Império descobriu, em sua caminhada, que estava muito cansado. Isso não era nada novo. O corpo do Império ora se cansava, e seus reis e imperadores morriam para que outros tomassem o manto; outrora, seu espírito se cansava, e a opinião sobre qual seria o verdadeiro Império mudava de lado. Dessa vez, entretanto, o Império descobriu que o que se cansava era sua imaginação. É o problema derradeiro de pensar em infinitos: uma hora você enjoa do fato de que sempre tem algo sobrando para ser pensado.

O Império parou por um momento e olhou a areia. O movimento das ondas era rítmico, permanente; a água trazia algo para a areia, e depois levava embora, alisando a superfície novamente. As próprias pegadas do Império já iam sendo aos poucos preenchidas e apagadas no processo de eterna desconstrução e reconstrução da praia. Não havia um limite real nem para a areia, nem para a água; ambos existiam no mesmo espaço.

O Império pensou no próprio infinito. Pensou sobre um dia tomar a decisão de dar um fim ao infinito, e decretar que tudo deveria virar mar, ou que tudo deveria virar areia. Pensou sobre qual seria, nesse caso, a última ideia que teria antes de se cansar de vez.

Uma linha foi riscada na areia.

E se o Império acabasse aqui?, pensou ele sobre si mesmo.

O risco, tão logo foi feito, tornou-se desconcertante. Era símbolo e também materialização de algo impensável. Mais do que areia movida, era um sulco na própria carne do Império, marcando o ponto exato onde toda a glória da supremacia desistia de ir além. O primeiro, único e último fraquejo.

Era suicídio.

E ainda assim, era também descanso.

Além da linha, nada mais precisaria ser preocupação do Império. Todas as partes ruins, todos os detalhezinhos, as decisões complicadas, as irracionalidades, as contradições inevitáveis, todas as minúcias inescapáveis de ser um Império humano poderiam ser exiladas. Existiria, enfim, um ponto absoluto, uma regra perpétua separando o real do falso.

O Império poderia existir em paz. Bastaria esquecer, para sempre, de tudo no universo que foi relegado a nunca fazer parte dele.

Algum tempo depois, a maré subiu.

A onda passou pela areia, transformando o traço em efeméride. O Império respirou fundo, suspirou aliviado e seguiu sua caminhada, decidido a não pensar mais em uma decisão tão calamitosa.

O Império esqueceu da linha. A praia decidiu lembrar.

Parte integral da complicadíssima e impenetrável e melhor discutida apenas por especialistas pois é simplesmente impossível ter uma opinião relevante sobre sendo leigo Questão Da Palestina, o etnoestado colonial–nacionalista–xenofóbico–fundamentalista–genocida de Israel existe, em seu 75º ano enquanto suposta nação, exatamente em cima da memória de uma linha.

O Sionismo moderno, ideologia que prega a legitimidade da existência de uma terra específica para a reunião dos povos judaicos, espalhados pelo mundo durante várias das incursões de filhos da puta previamente citadas, é um conjunto de ideias muito bonito e dramático quando visto pela ótica que deseja ser visto.

Nos ideais dos próprios sionistas, esse direito inalienável vem da crença de que habitar a Terra de Israel é um privilégio daqueles que descendem diretamente dos povos que receberam a bênção divina – os teimosos que estavam certos sobre os detalhes da alucinação primordial. O Sionismo moderno seria a maior e mais importante reparação histórica da humanidade, cujos termos seriam merecidamente decididos pelos próprios beneficiários.

Visto com um pouco menos de leniência, o Sionismo é uma ideia similar a eu acreditar que, por gostar muito de mitologia clássica, estátuas, falar uma língua latina e ter um nome italiano, seria meu direito que eu me declarasse um cidadão romano, entrasse num avião e expulsasse algum descendente de germânicos de Roma, cuja família mora em Roma há 5 gerações, para que a minha esposa, que nem descendente de italianos é, possa morar na casa dele.

É um fato incontornável nessa discussão que Israel nem sequer se declarou: Israel foi declarada. Primeiro em 1799, como uma promessa napoleônica fracassada, depois em 1920, como decreto britânico, e, por fim, em 1948, como uma decisão internacional. Internacional, no caso, no sentido de que foi feita entre as Nações Unidas e um polonês que decidiu que era seu direito, a qualquer custo, ver uma relação abstrata de pertencimento baseada na leitura arbitrária de um livro como um fato concreto.

Não que abstrações sejam motivos especialmente raros para pessoas se sentirem no direito de fazer coisas em detrimento de outras pessoas. Mesmo deixando de lado o misticismo, as linhas no chão ainda são poderosas. Acima de qualquer Deus, direito ou demonstração de força, volta e meia as linhas se comprovam como divisões indiscutíveis – no sentido de serem ideias que simplesmente não se importam com elementos humanos.

Israel é a solução imperial para a consequência imperialista de um problema criado pelos Impérios, e não é uma boa solução. Israel é um problema, uma emenda pior que o soneto. Mas, antes disso, Israel é uma das mais contundentes alegorias já criadas sobre como a pior qualidade do ser humano é seu potencial de acreditar que está veementemente certo.

Antes de Deus, havia o homem

O grande problema de linhas incontestáveis no chão, como comprovado pelos outros grandes problemas globais que envolveram fronteiras e limites, é uma questão de geometria: se o seu domínio supremo é obrigado a aceitar a inexorabilidade de algum limite no universo, então de qual lado da linha esse domínio fica?

Algo que as Cruzadas, e a guerra do Iraque, e o Império Otomano, e a ocupação do Afeganistão, e a retirada britânica de Cabul em 1842 ajudam a comprovar é não há Império onipotente, onipresente e muito menos onisciente. Mais do que isso, são eventos que demonstram que não é possível, mesmo para um domínio perfeito, que ele exista dos dois lados de uma linha. Quando há uma marcação entre o grande círculo da fronteira, é necessário decidir qual é o lado correto da fronteira.

O Grande Império Ocidental, volta e meia também chamado de Norte Global, só possui uma única concepção de lado correto: o lado da civilização. É para isso que as palavras bárbaro e selvagem foram inventadas, ambas com significados bem próximos de não pertencente ao que é relevante à humanidade. Do lado errado, residem os não-cidadãos, os escravos, os subhumanos, os animais, o profano, e tudo aquilo que não merece ou não é compatível com os valores do lado correto. Mesmo nos raríssimos casos em que algo além das fronteiras recebe a permissão de continuar existindo, isso só ocorre por esse algo ser palatável, útil, ou sua percepção imperial ser tão deturpada que a versão real é irrelevante – e ao toque desse pseudo-sincretismo, católicos podem se permitir praticar reiki.

O conceito que guia todo esse texto é o Orientalismo: a concepção de que o Oriente só existe pois o Ocidente precisa que ele exista. O Oriente é composto pela elegância e estranheza das tradições, pela espiritualidade e mística constantes, por temperos, animais e tribos tão exóticos, por concepções de vida incompatíveis com o presente, por riquezas incontáveis ainda a serem propriamente desenvolvidas, por uma ancestralidade alienígena de tão incomparável, por conceitos, crenças e quantificações tão diferentes, por artes e técnicas que não existem em nenhum outro lugar do mundo, e por seres que se parecem muito com humanos. O Oriente é uma terra perante a qual é inevitável que o Ocidente, tão fundamentalmente diferente, sempre teve e sempre tenha barreiras incomensuráveis para entender. É uma terra infinitamente distante, infinitamente imaginável, que sempre será ao mesmo tempo uma maravilha a ser observada e um problema a ser resolvido.

O Oriente é o berço de uma entre três coisas: semi-humanos destinados a viverem de uma maneira incrível, mas muito, muito longe, sem atrapalhar o Ocidente; sub-humanos destinados a serem guiados para o caminho certo da vida pelo Ocidente; e não-humanos destinados a serem destruídos pelo Ocidente pelo bem da humanidade. Todas essas afirmações mutualmente exclusivas são verdadeiras ao mesmo tempo; os mesmos países árabes berços de tapetes, roupas, comidas, danças e ciências incríveis são, também, berços de terroristas em potencial.

O lado certo do Ocidente é um lado paradisíaco. Nada nele deriva, mesmo nos casos mais extremos, de qualquer falha fundamental: o destino do lado certo é, em algum momento, tornar-se o Éden. O lado certo é absoluto e autorrealizável – pois os seres humanos que o compõem são iluminados pela luz divina – e portanto não precisa considerar nuances.

Um lado é humano. O outro não é.

Antes do homem, havia o pão

E antes do pão, havia o grão.

Entre rio e oceano, praia e deserto, a agricultura sempre foi difícil, não importando o passar dos milênios de anos. Cada semente de trigo e centeio semeada na terra arada foi uma aposta cuidadosa, acompanhada da esperança de que as forças superiores abençoassem as decisões dos lavradores em local, época, dedicação. Talvez a aposta fosse mais segura ali ou acolá, em outros lugares que não aqui, com outras plantas, em outros momentos; porém, um homem não escolhe o terreno certo para sua existência mais que o terreno escolhe o homem certo para habitá-lo.

Os deuses, ou o clima, ou as leis cósmicas que governam a agricultura praticaram a misericórdia, e as plantas cresceram. Os grãos foram colhidos, separados, acumulados, e pouco a pouco ganharam cada vez mais importância. Quanto mais domesticados, quanto maior a produção, quanto maiores as possibilidades do que fazer com eles, mais os grãos ajudaram os semeadores a não precisar mais apenas sobreviver – passaram a viver. TIveram tempo, espaço e segurança para experimentar coisas novas, explorar novos horizontes. Conhecimentos foram desenvolvidos e trocados, e aos poucos o grão virou farinha, e a farinha virou pão.

O pão foi partilhado. Entre os desertos e as intempéries, os homens prosperaram. O pão virou trabalho, e o trabalho virou mais pão, casas, estradas, minas, indústrias, monumentos.

Assim foi, por muito tempo. O pão foi o combustível para arrancar rochas e metais do solo, para erguer muros e templos, para aprimorar cada vez mais a arte de ter tempo livre; moveu os exploradores que alcançaram os extremos do mundo e as caravanas que trouxeram o inacreditável de lugares tão longínquos que poderiam até mesmo não existir.

Porém, o pão nunca foi apenas pão, e nunca teve apenas um nome. Tornou-se challah, pita, naan, tortilha, injera, mantou, chapati, barbari, lavash, kesra, pumpernickel, lefse, kolach, broa, ladenia, focaccia e além. Aos poucos, cada um teve um pão para chamar de si, cada pão tornou-se um pão diferente, e comer aqui, na nossa terra, deixou de ser o mesmo que comer lá, na terra deles. A partilha foi tanta, tão próspera, tão ampla, que não demorou até que as coisas a serem partilhadas fossem muito além dos vários tipos de pão.

As possibilidades se desenvolveram, e com elas, desenvolveu-se a civilização. Aqui, as maravilhas que a terra provia resultaram em madeira, em metal, em carnes; de lá, retiraram-se gemas, temperos, tecidos bonitos. E a partilha de tudo não apeteceu a todos: sempre houve quem tomasse mais pão do que precisava, quem não dividisse seus grãos, quem não visse motivo para um estranho partilhar ao mesmo modo que um conhecido. Dos fornos das padarias foram feitas fornalhas de ferro, bronze, aço; das carroças de farinha foram feitos comboios de mil outros produtos.

Quando ninguém estava olhando, ocupados em discutir qual o uso mais merecido dos grãos, a História dos homens ocorreu, e a civilização se tornou mais do que uma, com todas suas picuinhas, invejas, diferenças de opinião naturais. Quando a resistência à partilha tornou-se muita, dos arados foram feitas espadas, e das foices foram feitas lanças, e os humanos resolveram decidir quem teria o direito de partilhar de tudo aquilo que o pão provê.

Todos queriam os pães. Alguns queriam por fome, e outros queriam pois era desse pão que gostavam, não daquele, e outros queriam pois sempre tiveram acesso ao pão, moldaram suas vidas ao redor disso, antes de lhe ser dito que o pão não era seu direito. Amor, necessidade e tradição não demoraram a se tornar motivo para não aceitar que apenas alguns poderiam comer pães.

Dia após dia, ano após ano, século após século, mais os condenados da terra foram desprovidos dos pães que um dia conheceram. E quanto mais esses exilaram e violentaram aqueles, mais os selvagens insistiram que os homens sem pão seriam, para sempre, os bárbaros.

Antes do grão, havia o bárbaro

Muito tempo atrás, esse texto era sobre outra coisa. Queria originalmente que ele fosse um estudo sobre o Imperialismo, sobre como é complicado o fato de que os mesmos adventos incríveis da humanidade trazem junto suas piores criações, e sobre a podridão cristalina nos corações dos líderes e poderosos de nossos tempos, sempre fazendo questão de reforçar a falsa fronteira entre o homem e o bárbaro.

Desde então, a ideia central mudou. Enquanto eu patinava tentando descobrir como escrever isso, algo sem relação ficou na minha cabeça. Não era necessariamente uma crítica, mais uma constatação, em uma anedota que me foi contada sobre uma particularidade do Brasil: minha professora de árabe, imigrante síria-palestina, disse que mesmo após muitos anos de convívio, ainda estranhava a falta do costume da partilha do pão. Que na vida dela sempre foi e continuava sendo comum, ao ir à padaria comprar o pão de todo dia, comprar sempre dois: um para si e um para o próximo. Um para quem poderia comprar e um para quem não poderia.

Por muito tempo, imaginei as várias permutações dessa cena; imaginei como seria receber esse pão de outra pessoa, ou a reação que uma criança ou alguém que nunca passou por isso antes teria, ou se o receptor preferencial desse pão seria alguém pobre, alguém vulnerável, alguém conhecido ou desconhecido. Quais palavras seriam trocadas. Em quantos outros nódulos de interação da civilização ao redor esses dois humanos partilhando pão teriam conexões, ações e consequências relacionadas, amigos mútuos.

E originalmente, o que não saia da minha cabeça era o míssil. Israel havia acabado de finalizar o sistema Iron Dome, com ampla ajuda do financiamento militar dos Estados Unidos. Pensei em quantas coisas vão num míssil; metal, refino, tecnologia, testes, ideologia. Um míssil é uma marca do domínio sobre um oceano de infraestrutura e poder, e é também a ponta da espada que mantém as linhas na areia muito bem traçadas. Considerei descrever a ironia cósmica dos Sionistas, com seus argumentos colonialistas fortemente baseados em reparações pelo Holocausto, terem sua principal parceria militar com o mesmo país que criou muitas das noções em que os Nazistas se basearam; em como estes desenvolverem, juntos, uma herança da mesma arma que os Estados Unidos só dominaram ao perdoar os crimes dos cientistas beneficiados pela Operação Paperclip, pais do V1 e V2; em como estes compartilham relações políticas e religiosas tão absolutamente confusas, contraditórias, hipócritas, que podem ser traçadas pelo menos desde o Império Romano.

Pensei em falar em sobre como o míssil é uma arma absurda, absolutista, absolutamente infestada de absurdos simbólicos. Em como é ridículo que Israel – um país que finge fingir não ter armas nucleares, um país que exporta armas e treinamento militar, um país que leva aos cinemas internacionais filmes e séries endossando a potência que eles querem fingir ser, um país que toma o sangue das feridas ainda abertas de um dos maiores crimes contra a humanidade já ocorridos na História e deturpa em uma desculpa para ter carta branca, um país que recebe apoio financeiro militar na ordem das dezenas de bilhões de dólares, um país que nunca respondeu minimamente pela inegável e incontornável agressão que foi a primeira Nakba – finja ser o coitado na luta contra um povo legal e fisicamente proibido de ter um exército.

Pensei em descrever como a morte que o míssil traz vem como uma determinação divina. Em como o míssil é uma arma que não tenta sequer ter a pretensão de tratar seu alvo como qualquer coisa além de um alvo.

Algo que não sai da minha cabeça essa últimas semanas escrevendo essa última versão, entretanto, é que pensar no míssil me deprime. Percebi que não quero pensar em algo tão horrível, nessa espada indiscriminada que mata com tanta impunidade, de maneira tão implacável.

Há um genocídio acontecendo. A Palestina e seu povo perigam ser apagados do mapa, junto do anedótico cheiro das oliveiras antigas, do tomilho selvagem, do za’atar sobre um man'ousheh. A memória da linha na areia voltou, e, com ela, a lembrança de que os árabes foram deixados do lado de lá, muito tempo atrás. O Grande Império Ocidental quer forçar o mundo, através do poder de seus mísseis, a acreditar que do outro lado só existem bárbaros e barbárie, o mundo domado contra o mundo selvagem.

E ainda assim, há esperança. Dia após dia, os Palestinos continuam resgatando seus familiares, irmãos e amigos ainda vivos dos escombros, continuam buscando o pão de cada dia para lutar mais, esperar mais um tempo para ver em vida a liberdade soar. Não importa que a esmagadora maioria do mundo, mesmo sabendo, não se importe, vendo o assunto como mais um entre muitos tópicos a escolher à vontade, uma questão do lado de lá, um affaire du jour para temperar brevemente os ânimos das discussões entre uma valsa e outra. Ainda assim, eles lutam.

Esse texto não vai mudar muito, se é que vai mudar alguma coisa. Sou um Ocidental falando para Ocidentais; não me engano de não estar colocando minhas roupas bonitas para participar das rodas de discussão do salão, nem de que, mesmo que por um único movimento, mesmo que por acidente, eu não colabore a manter a linha na areia exatamente onde está. Esse texto pode ser desajeitado, nervoso, dramático, poético, o quanto quiser. No fim, o Império vai me aplaudir ou me vaiar, mas nunca vai me expulsar da festa. Esse texto não vai me transformar em um bárbaro.

Porém, estou escrevendo ele para mim. Estou escrevendo ele para me lembrar de acreditar que, apesar de toda a brutalidade, da opressão, do Imperialismo ora parecer tão inevitável, o mundo não precisa ser assim. O mundo em que vivemos pode ser diferente.

Em algum momento, uma linha foi traçada na areia, e o Império que a desenhou decidiu que tudo do outro lado valia menos que ele. E se esse outro lado – que exatamente como eu canta, dança, escreve, cozinha, ri, chora, vive e morre – é o lado dos bárbaros, então é com os bárbaros que eu quero estar.

Impérios caem. Há de vir o dia em que não se levantarão mais.

Antes de Israel, havia a Palestina.

من النهر إلى البحر، ستكون فلسطين حرة